活動デジタル大橋キャンパス2023.10.3

研究責任者:芸術工学研究院 准教授 井上朝雄

キーワード:VR、AR、XR

仮想空間に大橋キャンパスのデジタルツインをつくり、大橋キャンパスで芸工の教員や学生が生み出している研究や作品、講演会、公開講座、シンポジウム、展覧会、コンサート、ゲーム、学祭企画などを紹介するシステムを組み込むことで、大橋キャンパスを体験できるデジタルプラットフォームを構築することを目指し、VR・AR・XRの研究者・実務家を招へいし、勉強会を開催した。東京芸術大学の松浦知也氏には、「藝大のデジタル教育」、東京芸術大学の秋田亮平氏には、「デジタル藝大」、idiomorphの番匠カンナ氏には、「建築からメタバースへ」という題でお話しいただいた。

松浦氏のお話しは、webベースの東京藝大デジタルツインの発足から、デジタル藝大β版としてのデジタル上野の杜(VRChat/Cluster)、オンライン展覧会の開催、音楽コンテンツの配信(Vimeo等)、入学式・卒業式のバーチャル空間での配信(めちゃバース)、特別講義・勉強会の開催などの東京藝大デジタルツインでの活動内容についてであった。デジタル上野の杜では、上野公園全体を3Dスキャンし、VRChatとClusterで公開し、文化・観光の拠点である上野公園を、リアルだけでなくオンラインでも体験、交流できるプラットフォームの実現を目指し、各施設のコンテンツ発信だけでなく、次世代を担う藝術の若き才能たちの発表の場としての利用しているとのことであった。オンライン展覧会の開催では、東京藝術大学の展示空間である陳列館を3Dモデルとして再現したデジタル陳列館に、学生の作品を展示し、アニメーション作品の上映とトークイベントを行ったとのことであった。いずれもデジタルツインを展開するプラットフォーム(Mozilla Hubs/NTT DOOR、Cluster、VRChatなど)の環境によってできることが規定されることと、視聴デバイス(ブラウザ、スマホ、ヘッドセット、アプリ)によってもできることが決まってくるため、見せたいものや交流の仕方によってその都度プラットフォームを決めているとのことであった。

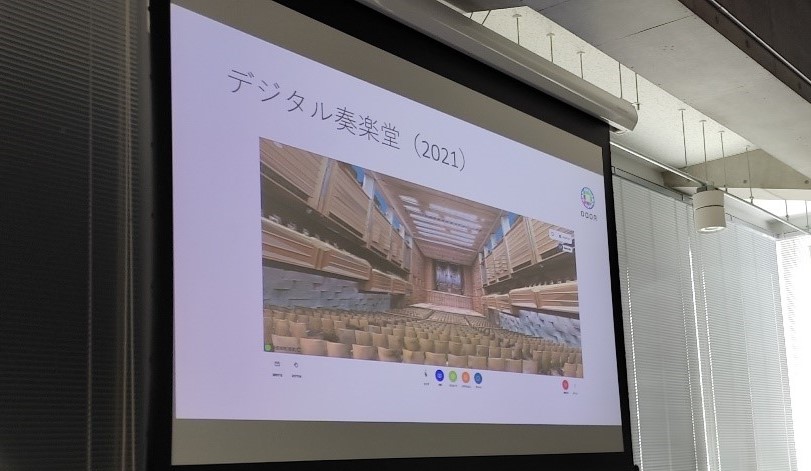

秋田氏のお話しは、デジタル藝大、デジタル藝大β版、デジタル奏楽堂、デジタル陳列館、デジタルハクドウ駅、旧都城市民会館および中銀カプセルタワーの3Dデジタルアーカイブ、点群データのフライスルームービーなど複数のデジタル空間プロジェクトの活動内容であった。点群データを取得し、そのデータをどのように加工して完成モデルを生成するか、完成度をどこに設定するか、また、完成したモデルを発表するプラットフォームをどうするかなど、目的により、データの加工、プラットフォームを使い分ける必要があるとのことであった。公開プラットフォームは、VRChat、cluster、めちゃバース、STYLY、NTT DOOR、Matterportが現在のところ有効であるがそれぞれ一長一短があるとのこと。デジタル奏楽堂、デジタル陳列館、東京文化会館小ホール、東京都美術館講堂などの3Dスキャンから点群データを取得し、メッシュを作成し、Unityでワールドを作成し、DOORやめちゃバースで公開する一連のプロセスをご紹介いただいた。また、空間体験を楽しむためのワールドでは、アバターによる自撮りやVR空間内の風景写真の撮影や、さまざまなギミックなどもご紹介いただいた。空間体験を楽しみためのワールドでは、ワールドの解像度や楽しむためのギミックの導入などの課題や、作品やイベントなどのコンテンツを発信するためのワールドでは、学生作品の権利やスキャン技術の普及などの課題など、今後の方向性についてもご教示いただいた。

idiomorphの番匠カンナ氏には、メタバース、VR、ARなどの言葉の定義から、Blockchainを含めた最近のVR業界の動向をご説明いただき、自身が取り組んでいるいくつかのメタバース空間をご紹介いただいた。メタバースデザインの制約条件として、物理空間の建築と比べるとはるかに制約は少ないが描画負荷が最大の制約となるとのこと、メタバース空間においてはユーザーがアバターを一人称視点で操作し空間を移動しながらコンテンツを体験するため、Spatial UXデザインが重要となること、従来の建築空間設計では必要ではなかった、サウンドデザイン、インタラクションデザイン、UIデザイン、アバターデザイン、ナラティブデザインなどが必要となること、メタバース空間では目的が特化しているため「企画」と「設計」が不可分であり体験設計が必要となること、距離・身体・言語・時間などの制約からの解放や人と空間の関係性の変化などメタバースの可能性についてご教示いただいた。

上記を踏まえ、ポストコロナ時代の、デジタル大橋キャンパスのあり方について検討を重ねた。

本研究は令和4年度未来デザイン学センター少額研究助成を受けたものです。